このページの内容一覧表

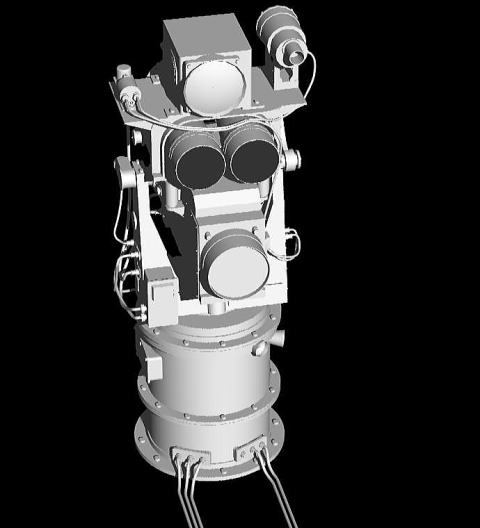

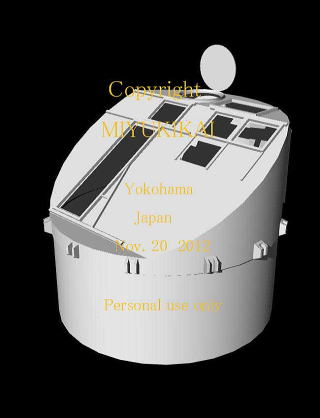

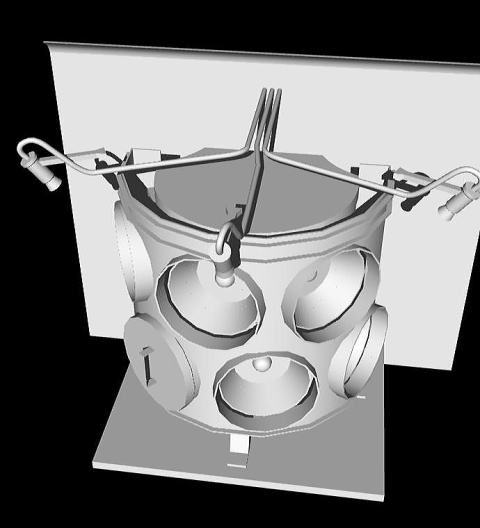

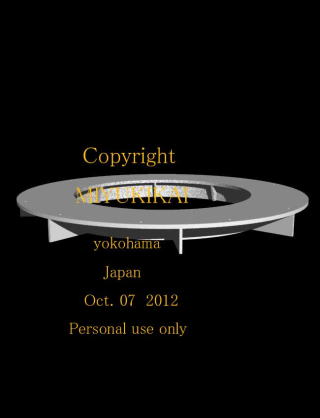

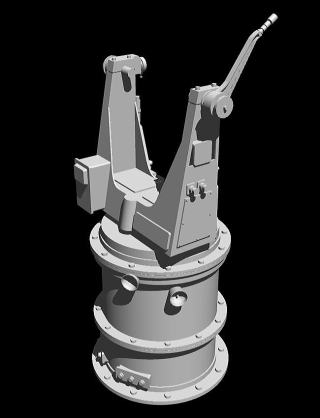

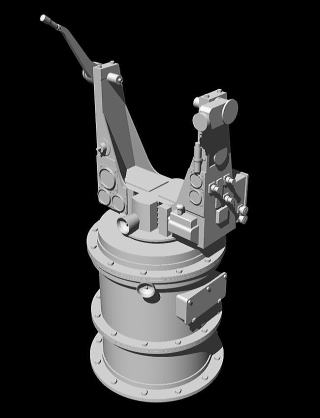

マウントのサイズは、直径約 1..300mm、高さは

約 65mm である。

(18) 一号三型電波探信儀

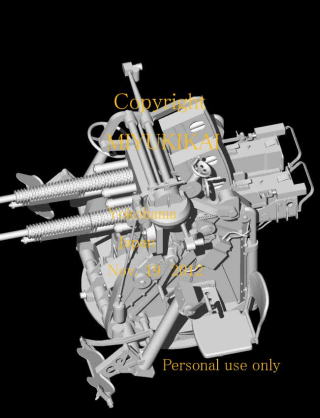

(16) 13 mm 四連装機銃

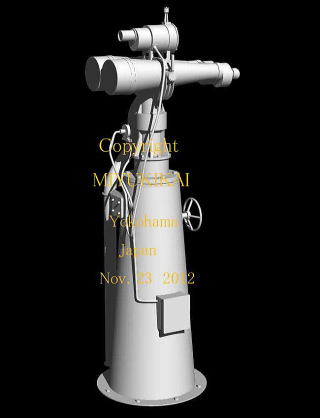

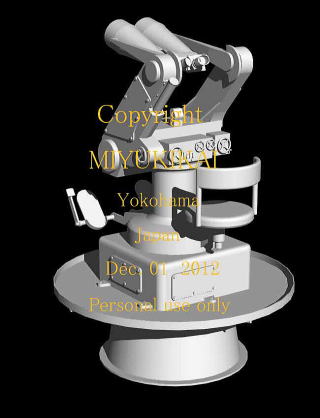

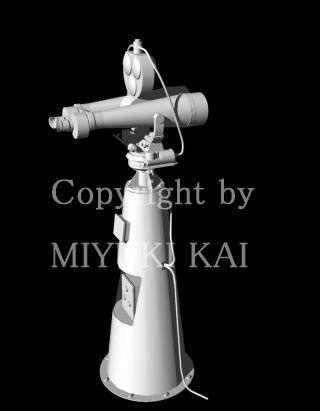

(01) 12cm双眼鏡 (水上見張り用)

(02) 12cm双眼鏡 (方向信号発信器付)

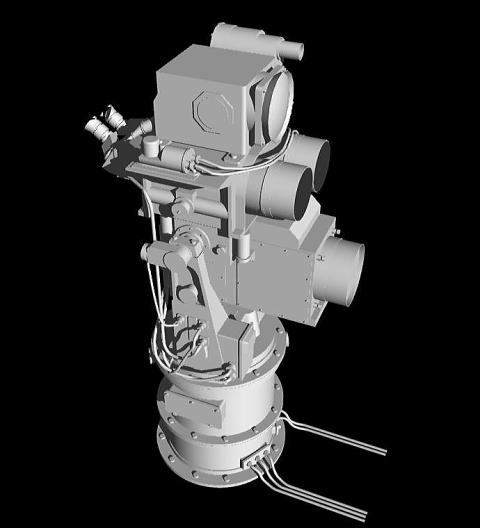

(17) 二号一型 電波探信儀

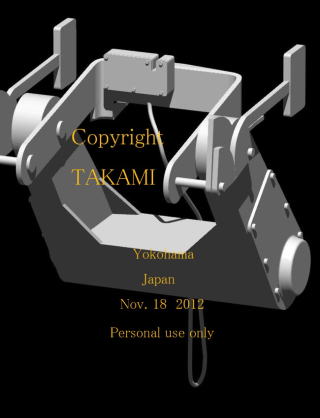

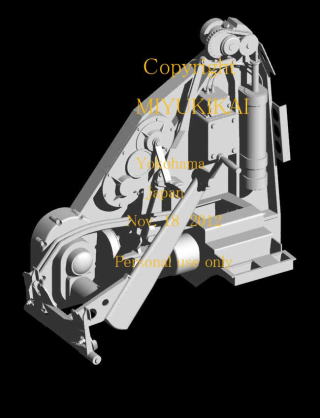

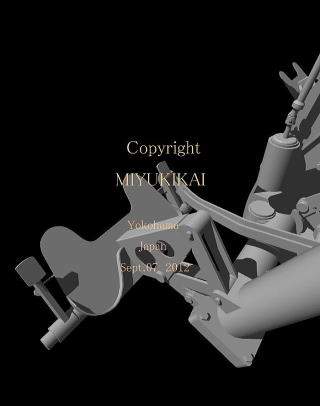

カタバルトの後半部を示します。 尻には操作室と天井板に登る足掛けがあります。 防水シートを掛けるための三角板は任意の位置に立てられ、頂上の溝幅は二本のサオを落とし込める様になっています。 互い違いにサオを繋いで置いています。

(17-2) 二号一型電探 ( 伊勢、日向 )

(17-1) 二号一型電探 ( 葛城 )

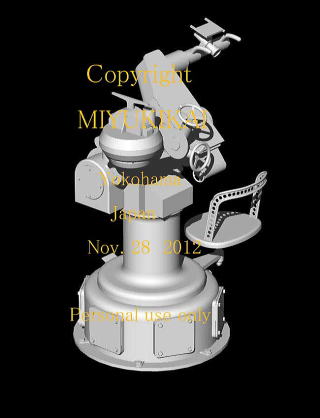

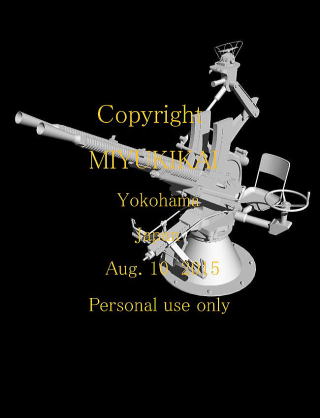

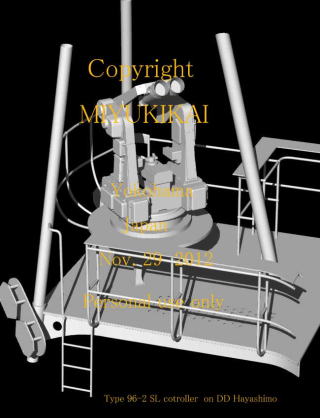

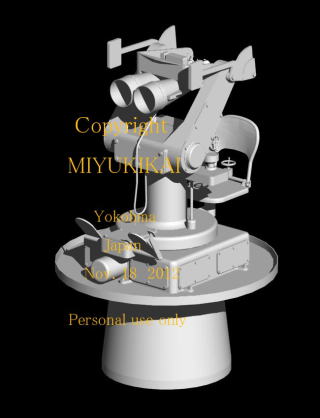

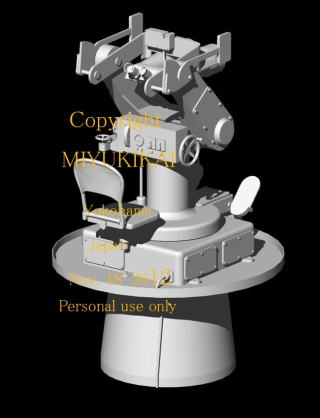

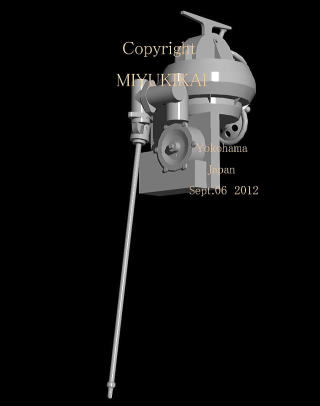

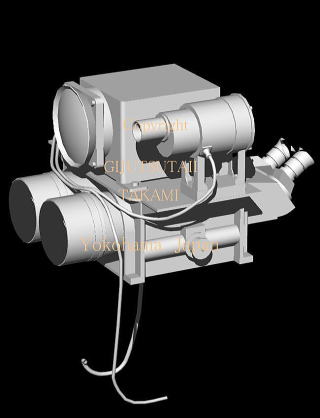

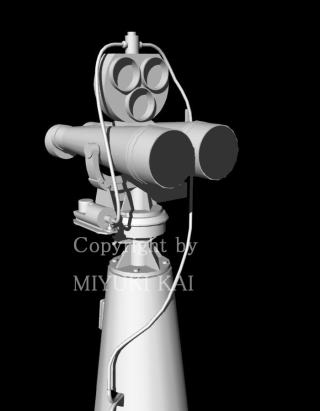

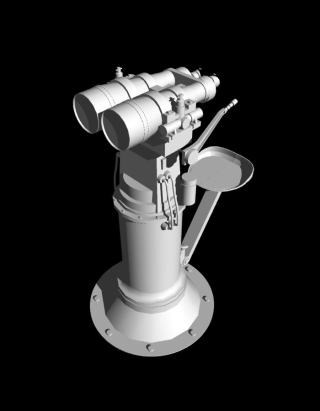

(13) 96式 2型 探照燈管制器

ペンネーム「弱電勉強中」さんの、掲示板海と空に於けるアドバイス、そして横浜の「Mさん」の素晴らしい発掘写真により、下のCGが出来ました。 下の真中の写真は、今迄不明だった操作者左手側の形状が、Mさんの提供写真で、少ないフィクションで表現出来ました。 感謝感謝

この機器は、戦時中の各艦に、「見張り用」として搭載されていた様です。「早霜、矢矧、天城、隼鷹」等の図面には、それが確認出来ます。 機器の眼鏡光軸迄の高さは、約1,080mm です。ターンテーブルの下に、更に320mm

の高さの、同径円筒ゲタを付けた艦もあった様です。

Return to Museum 1F

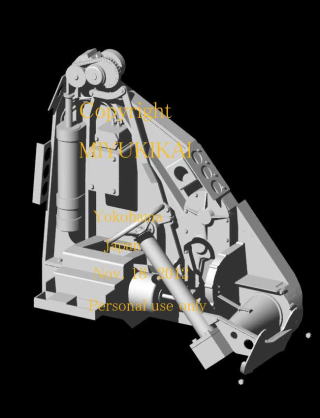

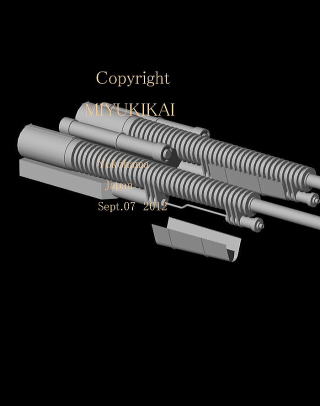

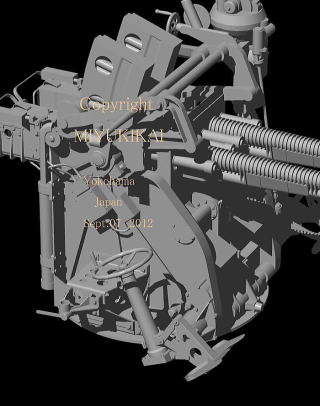

カタバルト先端部にある滑走車停止緩衝装置を示します。左右両側にあってスカシ文字Copyrightの所が、シリンダーです。スカシ文字 only の Y の所に滑走車の為のガイドレールが見れます。

15F 搭載機器、兵器の展示場

左側の写真の部分拡大です。上側は滑走車の停止装置で、リール間を横断する索に滑走車底部のフックが引っ掛かると、空母の制動索の様な役目で、Vの字に伸びます。画面真ん中のリールは引き索の脈動を防ぐテンショナーです。

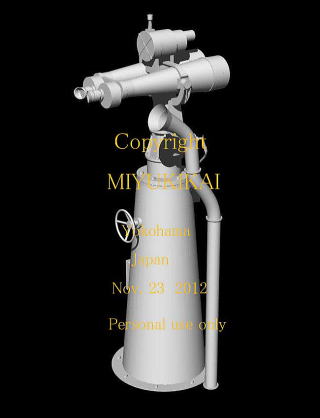

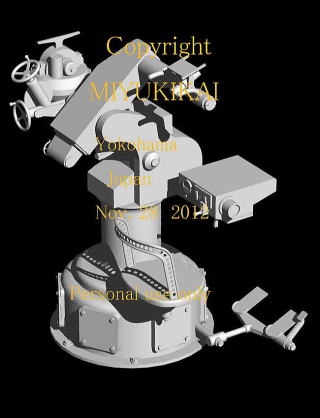

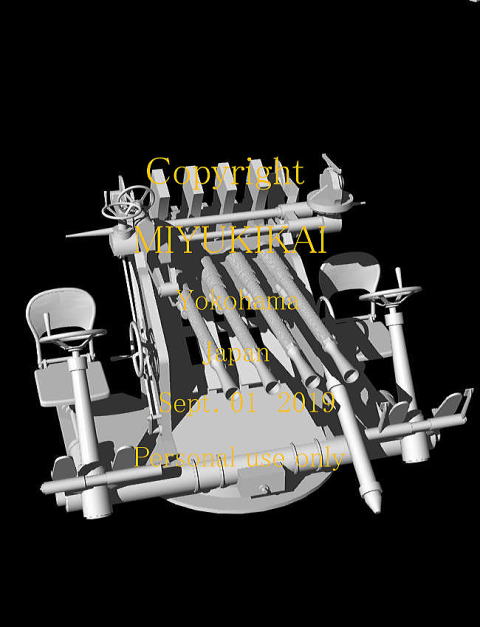

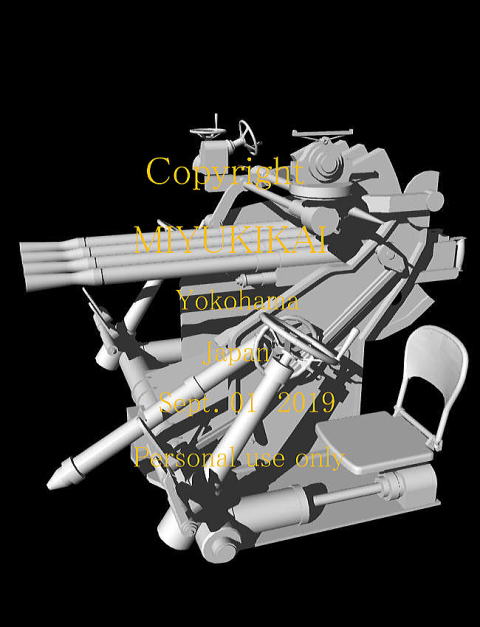

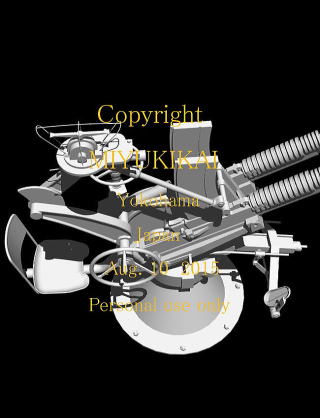

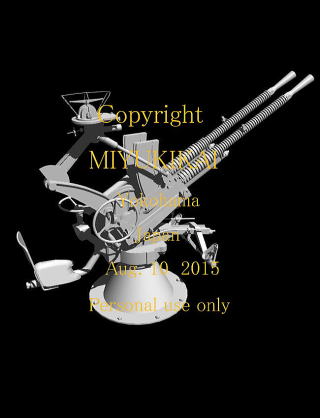

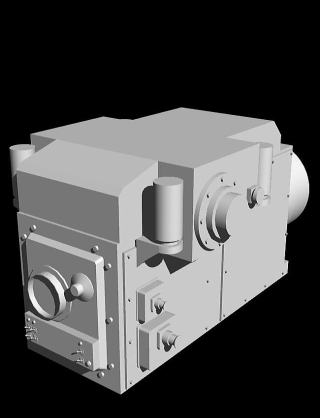

駆逐艦五月雨、若葉の図面に描かれている、本器のプロフィル、本器の教本に掲載されたものと思われる、イラストを参考にして、CG を作成した。 従って若干のフィクションを含んでいるが、かなりソレッポイ仕上がりとなっている・・・。 CG は、駆逐艦の旗甲板に、搭載された状態を示す。 すなわち、本体はお盆と円錐台の様な、ブラットホームに載っている。 戦艦は、照射甲板に本体を、じか置きした作図になっている。 ただしこの場合、片舷 3 台搭載の内、艦尾側の一台は、ゲタをはかせて、500mm 程高くし、視界を確保している様である。 本体のサイズは、床から光軸まで、約 1.100mm で描いてある。 M さん、タマさん、弱電勉強中さんの支援を得て、この CG をまとめる事が出来た。

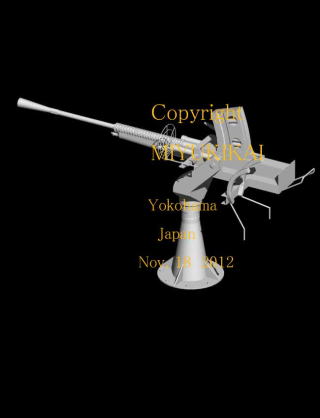

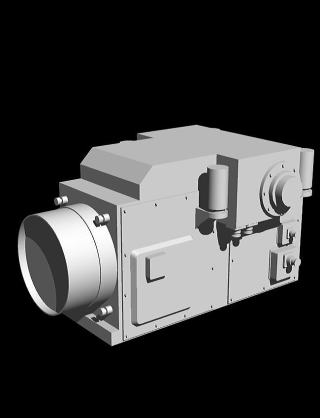

図面を入手出来なかったため、写真を基にスケッチした。 椅子から下は写真に写っておらず、従ってシート支えは、存在した二形式で示した。

寸法諸元は、 鏡胴中心高さ 1,230mm, シート高さ 660mm, 鏡胴外径 140mm, 鏡胴長さ 595mm としてある。 座って左側に付いているレパーの用途は、よく分からない、 いったいナニモノ・・・・

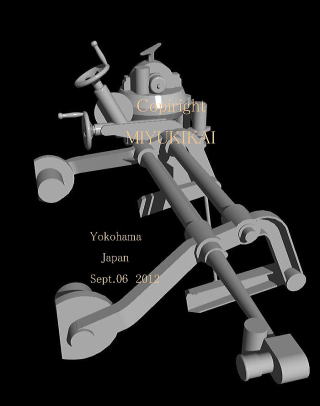

何だこりゃよっと 〜♪ と云うほかなし。

(13) 96 式 2 型探照灯管制器

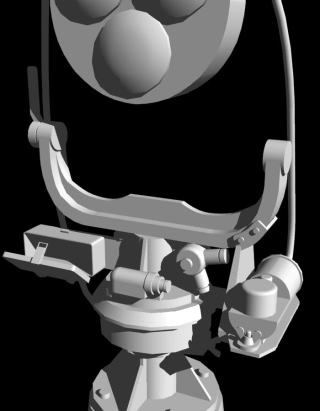

上部は 単受器 その下は 双眼鏡部 です。

外形寸法は 概略 高さ 1525mm 横幅 505mm 奥行 825mm です。双眼鏡部の下は 送信部 です。

( 葛城、雲龍の例を示す ) 探知機本体の下に見える二本の線は受信波のフィーダー線です。 受信アンテナの直径は 10mm です。

(17-1) 二号一型 ( 六型 )電探 ( 妙高型重巡、他 )

左舷用のカタパルトの図面です。右舷用は本図と対称形となります。 それは左端図の爆発筒、右端図のマンホールの位置が逆になると言うことです。 戦艦金剛の艦内側面図、写真等を参考にして作図しました。

以上呉式二号五型の図面と説明文です。

(29) XXXX

(14) 13mm 二連装機銃 ( 93 式 )

下の写真の96式1型は、横浜のMさんの話によると、S13年の内令兵20号にて、兵器採用に決定したとの事です。

Russian church in Suzudari July 2010

(30) XXXX

(15) 90 sm 探照灯

駆逐艦の艦橋背面マストへの搭載例

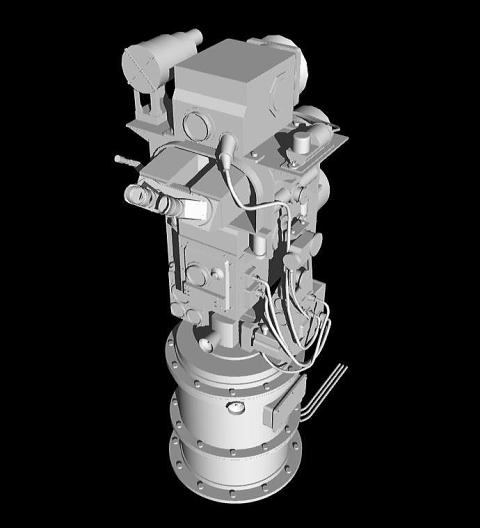

(9) 92 式探照燈管制器

昭和 7 年に制式化されたものであるが、そのメーカーの図面は、まだ見ていない。 この CG は、シコルスキー氏の図面を基に、一部変更、追加をして、作成したものである。 艦艇の公式図面においては、改装妙高、榛名 S19 、霧島 S16 に記載されているのを、確認している。 しかし、かなり旧式化しているので、公式図に疑問を感じる。 サイズとしては、床から眼鏡光軸までの高さが、約 1270mm である。

(03) 12cm双眼鏡 (山川燈付)

(18) 一号三型 電波探信儀

(4) 2式哨信儀

(5) 全受器

'( 画面右端 )

(19) 二号二型 電波探信儀

(04) 2 式哨信儀)

以下に掲載したCGは、多くの方のご支援で、作成する事が出来ました。、タマさんから「スーパーイラストレーション大和」掲載のものの、改訂版の提

供を頂き、北欧工廠さん、M さんからは、多くのアドバイスと関係資料の、提供を頂きました。 そして山野内さんのHP掲示板のお陰で、深い考証を

する事ができました。 まだCG作成の最中ですが、ここに厚くお礼申し上げます。

.jpg)

(20) 逆探知電波探信儀

(19) 二号二型電波探信儀

-katuragi-2TT.jpg)

(05) 全受器)

(20) 呉式二号五型 カタバルト

(17) 二号一型 電波探信儀

(21) 呉式二号五型 カタバルト

(06) 25 mm 二連装機銃

1933 年 「扶桑」 に 4 基搭載された。

(22) XXXX

(07) 25mm 三連装機銃 二型改一

(08) 25mm 単装機銃

(23) XXXX

(09) 92 式探照灯管制器

(24) XXXX

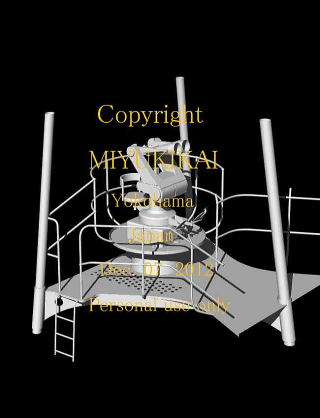

葛城のマストへの搭載例を示す。

葛城のマストへの搭載例を示す。

(10) 94 式探照灯管制器

(11) 95 式射撃指揮装置

(27) XXXX

(14) 13mm 2連装機銃 ( 93 式 )

(12) 96式 1型 探照燈管制器

(11) 95式 射撃指揮装置

(10) 94 式探照燈管制器

(8) 25mm 単装機銃

(7) 25mm 三連装機銃 ( 96 式 2 型 改一 ) 環型照準器付

二式哨信儀の詳細

(3) 12cm 双眼鏡 九七式山川燈一型付き

(1) 12cm 双眼鏡 ( 水上見張り用 椅子付き )

(5) 全受器

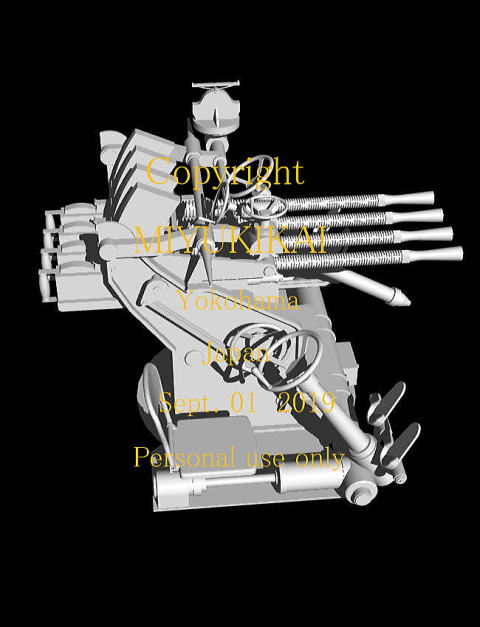

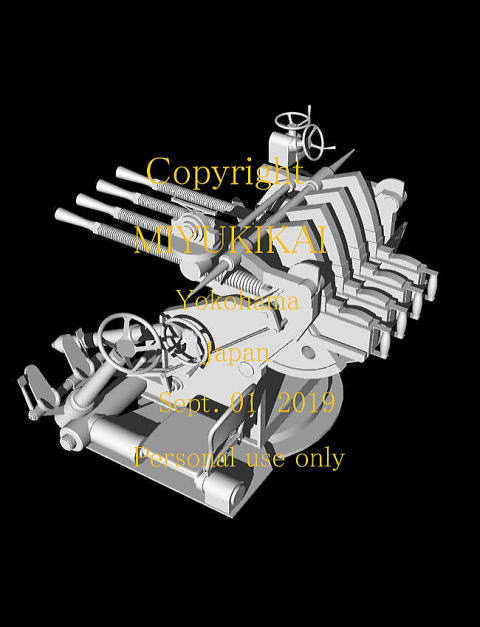

(16) 13mm 四連装機銃

5500 Ton 軽巡洋艦、駆逐艦等に搭載されました。、鏡胴の上にトサカの様な突起の有るのが特徴で、レンズ枠の直径は900mmです。

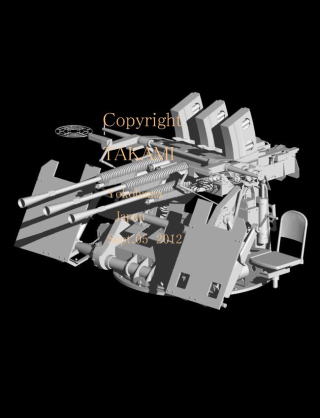

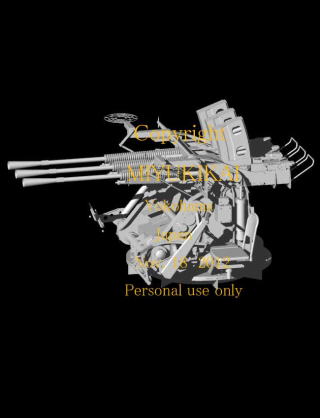

フランスのオチキス社から、ライセンス生産権を購入して、1937年頃から制式化した機銃である。 写真資料が25mm機銃に比して少なく、CG制作は困難を極めた。 艦載型は下の写真のやうに、植木鉢を逆さまにした形のペデスタルに載せられている。 一方、陸用は三脚上にマウントされている。

このページには、旧海軍の艦艇に搭載された、光学機器等をCGを中心に載せる予定です。、CGの作成に当たっては、先輩Mさん、北欧工廠さん、タマさんから、多大のアドバイス、資料提供を受けました。 ここに厚くお礼申しあげます。 しかし、それらを充分生かせるか、それが問題であり、プレッシャーでもあります (汗)・・・・

これは呉式二号三型改二の図面で、左舷用を示します。 「金剛」は第二次改装直後、飛行甲板の船体中心線上に設置していました。 五型とはあちこち相違があります。

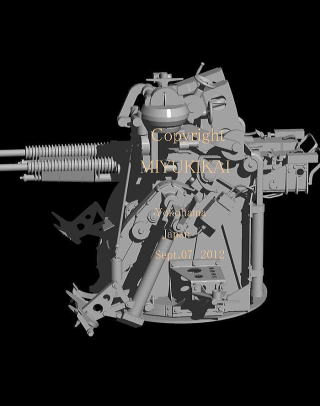

爆発筒と排気筒 ( スカシ文字 T の所 )、その取付台を示します。白い矢印が発射方向で、爆発筒は外舷側にオフセットされ、回転基台のセンターとずれています。 軽め穴六個の付いた板はカタバルトフレームの一部です。

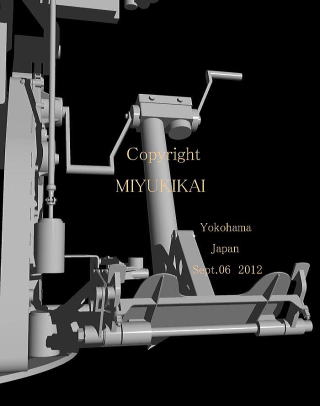

左舷用のカタバルトを右舷側から見たもので、画面右側が射出方向です。 画面左側にマンホールが見え、スカシ文字Copyright の y の所に排気筒の頭が覗いています。 スカシ文字 2024 の所に旋回プラットホーム駆動部のアクセスカバーと開口部があります。 天井板は非表示にしています。

左舷用のカタバルトで、画面左側が射出方向です。 爆発筒のリールとシリンダーが見えますが、それは手前側にオフセットされています。

11個の軽め穴の明いた上部レールの手前側、天井板は、画像を非表示にして、リール Assy の構造、取付方法を示しています。 又スカシ文字 Yokohama と Japan の所には、「ハ」の字のフレームが有り天井板を支えています。 天井板、下面床板は非表示にしてます。

カタバルト前半部の下面は斜めになっていますが、底板がボルト止めになっています。 作戦行動中の写真には、これを外したものが有ります。滑走車を引く索に塗布したオイルが甲板を汚さぬ為の配慮でしょうか ? 保守整備のためには邪魔かもしれません。

伊勢、日向の例を示す。

(17-3) 二号一型電探 ( 金剛 )

(2) 方向信号発信器付 12cm 双眼鏡 (分類上、哨信儀のカテゴリーに入る)

この2哨は、鮮明な写真、詳細図面が存在しないらしく、寸法緒元の数値も、見つからなかった。 従って、かなりの苦行を強いられ、一時は放り出して

しまった。 使用した写真は、U.S.Naval technical mission to Japan (USTMJ)のX02-3 に掲載されているものです。 しかし、かなり劣化していて、判読

困難でした。 従って考証には、かなりの推測を余儀なくされ、それなりの精度のCGとなっている事を承知で、見て欲しい。 ・・・・・・ (汗)

本装置は、(1)赤外線送受信機、(2)全受器、(3)増幅及び制御部等の構成で、成り立っている。

左のカラー写真は、Mさんから提供を受けたものです。 東京の海洋大学に展示されている、ヘッド部分(電燈筺)の現物です。フルセットでないのが残念ですが、主たる部分が明瞭に判る、貴重な写真です。

頂上部に、銀色に光るピンの様な部品が見えるが、図面には描かれていない。 Mさんの話では、搬送用の取っ手がねじ込んであるのでは、との事です。、

「方向信号発信器」を、 12cm 見張り用双眼鏡の頂部に取付けたものである。ピストルの様な形のものが、赤外線の発光部で、相手艦に、呼び出しの信号を送るのに使用される。 相手が味方艦の場合、下の写真で示す山川燈で、これを受信する。 そして60cm信号灯から、赤外線で相手の山川燈に、モールス信号を返信する。 これで相互が味方艦である事を確認する。

、

「陸奥」「大淀」「改松型駆逐艦」の写真に、この形式が映っている。 この内、後記二艦は、羅針艦橋内に設置されている事が判る。 「陸奥」では、羅針艦橋後端の手旗信号所付近に、設置されていた。

写真を見ると、架台ドラムの背面に、ハンドルが付いている。 この用途は、鏡胴の高さ調整用ではないかと、推定する。 伝声管は「必ず付属しているとは限らない」と、北欧工廠氏は云われる。また、「方向信号発信器」という呼称は、秘匿のための名前ではないかとも。

寸法諸元は、下記の通りで CG してある。

床から鏡胴中心までの高さ 1,480mm, 鏡胴長さ 690mm,、

この形式の「山川燈」のCGは、先輩M氏が提供してくれた「九七式山川燈一型 装備図」を基にして、作成した。 また、北欧工廠氏、タマさん、Lowさんのアドバイス、資料提供によって、写真無しにもかかわらず、まとめることが出来た。 ここに厚く感謝する次第です。

、この「装備図」は「三角法投影図」ではなく「一角法投影図」」と判定し、CG しました。 これは重大な問題で、「一角法投影図」」とすると、双眼鏡を対物レンズ側から見た場合、「移動電輪」は左側に、「彩鏡筺(フィルター入れ)」は右側に取り付けられていると読めます。

この解釈でいくと「装備図」のそれは、「背面図」を表している様です。これは一角法の描き方です。 一方、「三角投影図」と判断すると、前記の「取り付け」は左右逆転します

「12cm 双眼鏡九七式山川燈一型付き」と云う、当初からフルセットの双眼鏡は製造されなかった 様です。 双眼鏡は光学機器メーカー、 開発メーカーが「山川燈キット」を生産し、軍需品として海軍に収められる。造船所、工廠はそれらを官給品として受領する。そして円筒基台その他を装備図の指示に従って、自工場で作り、山川燈付き双眼鏡を組み立てる。 完成したものを羅針艦橋等の所定位置に設置する。 タマさんのアドバイスは、そう読み取れました。

左上の写真で、上に半分映ったアンパンマンの様なものは電燈筺(赤外線受光部)、その下の左端は彩鏡筺(フィルター入れ)、 真中は目盛照明灯(白く光った所に、方位角目盛が付いている)、一番右のモーターみたいなモノは、用途不明であったが、電鍵(モールス信号発信のためのキー)であると云うアドバイスがあった。

寸法諸元は上記「方向信号発信器付き」と、同一である

(20) 逆探知電波探信儀

15F

(12) 96 式 1 型探照灯管制器

架台を背面(操作者側)から見る

USTMJの写真から、左手側にレバーの様な

物が、認視出来る

赤外線送信用の1Kw光源部を示す。

電探本体の下に見える二本のパイプは導波管です。

(28) XXXX

(15) 90cm 探照灯 90cm Serchlight

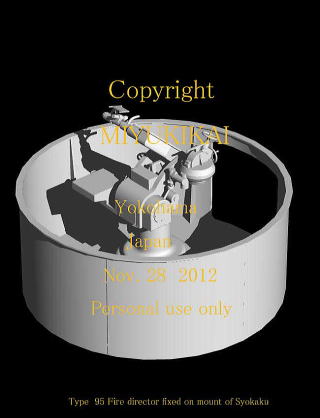

写真、図面、特にまともな写真の無い機器であるため、フィクションを含まざるを得ない。 図面としては、丸スペシァル No.6 「翔鶴」に掲載の図を、参考とした。 寸法諸元として、床面より眼鏡光軸までの高さは、1.120mmで、 これのブルワークは、直径

2.000mm 高さ 850mm である。 ここに指揮官,射手、旋回手の3名が入ると云う。 図面から推測すると、この装置全体が、自転すると思われる。とすると、一緒に自転するターンテーブルに、本装置が載っている必要があると、考えられる。

一番右の写真は、この装置のシールドタイプである。 筐体のサイズは、直径 2.000mm 全高 1.775mm である。

照準環は固定式で、このためリングがそれぞれ偏心していて、見越し射撃に対応している。

(6) 25mm 二連装機銃 ( 96 式 )

(26) XXXX

(25) XXXX